Patron für Priester und Seminaristen – Zum 80. Jahrestag der Priesterweihe und Primiz von Karl Leisner im Konzentrationslager Dachau

„Sie wollten unsere Seele töten.“ (Tagebucheintrag vom 23. Juli 1945) In diese wenigen Worte fasst Karl Leisner zusammen, was er während seiner mehr als fünfjährigen Haft im Konzentrationslager Dachau erlebt hat: Verachtung von Menschen, Gewalt, Hunger, Entkräftung und immer wieder den Tod von Mithäftlingen. Doch Karl Leisner erfährt auch menschliche Größe inmitten der Hölle: „Ja, es ist in Dachau viel echt und unter Leid Liebe und Würde erwiesen worden.“ (Tagebucheintrag vom 23. Juli 1945). Unter größter Gefahr sind Häftlinge füreinander eingestanden, haben selbst kleinste Essensrationen noch geteilt und Medikamente oder Decken „organisiert“, wie es hieß, um die ärgste Not zu lindern. Die Seele Karl Leisners und vieler seiner Mitgefangenen konnten die Nationalsozialisten nicht töten: Die heimliche und mit erheblichen Gefahren verbundene Priesterweihe Karl Leisners am 17. Dezember 1944, dem Sonntag „Gaudete“, in der Lagerkapelle in Block 26 war für diejenigen, die sie mitfeierten, ein unfassbares Geschenk und ein ermutigendes Zeichen der Gegenwart Gottes in einer trostlosen Zeit. Der ebenfalls gefangene Bischof Gabriel Piguet von Clermont-Ferrand, der die Weihe spendete, erinnert sich: „Die Andacht, die Inbrunst und die Ergriffenheit waren bei allen auf ihrem Höhepunkt. Es schien mir, als wäre ich in meiner Kathedrale oder in der Kapelle meines Priesterseminars. Nichts, absolut nichts an religiöser Größe fehlte dieser Priesterweihe“ (Karl Leisner, Tagebücher, Kevelaer 2014, 2449).

„Sie wollten unsere Seele töten.“ Selbst in der „Stadt des Todes“, wie das Konzentrationslager in Dachau bezeichnet wurde, konnte die Kraft des Glaubens den Hass und den Tod überwinden. Ja, mehr noch! Der letzte Tagebucheintrag aus der Hand Karl Leisners wendet den Blick auf die Mörder von Dachau und ihre Helfershelfer: „Segne, Höchster, auch meine Feinde!“ (Tagebucheintrag vom 25. Juli 1945). Verzeihen und vergeben kann in einer solchen Situation nur, wer über menschliches Empfinden hinauswächst. Die Täter Gott anvertrauen, das kann nur, wer aus einem unüberwindlichen Glauben lebt: So wie Stephanus betet Karl Leisner für seine Mörder. Ist es Zufall, dass der Neupriester Karl Leisner am Stephanustag 1944 seine Primizmesse gefeiert hat?

Den 80. Jahrestag von Priesterweihe und Primiz von Karl Leisner zu feiern, ist ebenso wichtig wie das Gedenken an die vielen anderen Opfer des Nationalsozialismus. Schnell, allzu schnell droht das Vergessen dieser dunkelsten Zeit Deutschlands. „Nie wieder“ – so fordert das Mahnmal in der heutigen Gedenkstätte Dachau. Der Gedenkgottesdienst mit Reinhard Kardinal Marx am 22. Dezember 2024 im Karmel Heilig Blut in Dachau dient dabei nicht nur dem Erinnern, sondern auch der Erneuerung unserer geistlichen Kraft, um die Zukunft in Freiheit gestalten zu können, wie Kardinal Marx betont.

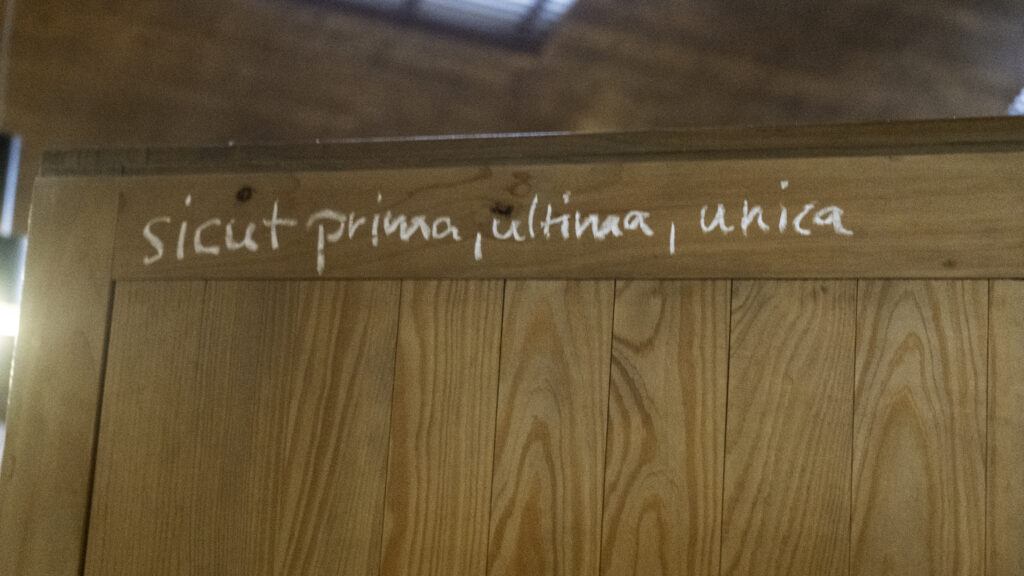

Karl Leisner hat nur eine einzige Eucharistie selbst feiern können – zu schwach war seine Konstitution gewesen, um öfter zelebrieren zu können, auch wenn er sich so sehr danach gesehnt hat: „Gott, führ mich bald wieder mal an den heiligen Altar“ (Tagebucheintrag vom 16. Juni 1945). Auch wenn er seinen Dienst nicht mehr „praktisch“ ausüben konnte: Wie kostbar war ihm das Priestertum! Nicht als Besitz oder gar Dekoration, sondern als Dienst für andere. Wie gerne hätte Karl Leisner seinen Einsatz für die Menschen, den er vor der Zeit seiner Verhaftung so eindrucksvoll gezeigt hat, nach dem Krieg wieder aufgenommen. „Sicut prima, ultima, unica“, so steht über der Sakristeitüre des Karmels Heilig Blut mit Kreide geschrieben – gleichsam als Ermahnung für den Priester. Ein jeder Priester soll so Eucharistie feiern, als ob es „die erste, die letzte oder die einzige“ Eucharistie wäre. Bei Karl Leisner war die erste Eucharistie, die er selbst gefeiert hat, auch seine letzte und damit die einzige. So verbindet sich mit seinem Leben die Mahnung an die Priester, das Geschenk der Weihe, das sie empfangen haben, in Ehren zu halten und es für die Menschen fruchtbar zu machen: „Wie schön ist das Gebet der heiligen Kirche“ (Tagebucheintrag vom 17. Juni 1945). Hier klingt kein Klerikalismus an, sondern tiefer Respekt für die Berufung und große Freude darüber, für die Menschen wirken zu dürfen. Wo Priester der Gefahr ausgesetzt sind, im alltäglichen „Betrieb“ das Gespür für die Heiligkeit ihres Dienstes zu vergessen, führt sie ein Blick auf Karl Leisner leise dorthin zurück. „Gott, führ mich bald wieder mal an den heiligen Altar.“ (Tagebucheintrag vom 16. Juni 1945) Zu Recht bemerkte Reinhard Kardinal Marx bei der Predigt des Gedenkgottesdienstes: „Karl Leisner ist ein Patron für die Priester und die Seminaristen.“

Doch Karl Leisner bleibt nicht bei sich selbst stehen. Inmitten seiner eigenen Not geht seine Perspektive in die Weite: „Nur eins: Du armes Europa, zurück zu deinem Herrn Jesus Christus! (Dort ist Deine Quelle für das Schönste, was du trägst).“ (Tagebucheintrag vom 16. Juni 1945). Tatsächlich war die Versöhnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich von christlichen Politikern mitgeprägt: Adenauer, de Gaulle, de Gasperi. Sie hatten einen weiten Horizont und haben getrennte Länder verbunden. Die Priesterweihe Karl Leisners war – ganz im Verborgenen – auch ein verbindendes Friedenszeichen: zwischen Gefangenen verschiedener Länder und Gefangenen verschiedener Konfessionen. Ein französischer Bischof hat Leisner geweiht, ein tschechischer Priester ein Glückwunschschreiben verfasst, protestantische Mitbrüder haben den Weihegottesdienst mitgefeiert und ein kleines Festmahl vorbereitet – viele weitere Notizen ließen sich anfügen. Priesterweihe und Primiz waren ein ökumenisches und ein internationales Ereignis. Dort, wo die Nationalsozialisten versucht haben, die Seelen der Gefangenen zu töten, bauten diese geschundenen Seelen Brücken zueinander. Nur Gott kann so etwas wirken.

„Was können wir heute tun?“ So fragen wir uns 80 Jahre nach der Priesterweihe von Karl Leisner. Zwei Generationen nach der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus kehrt das Gespenst der Nation zurück, die angeblich Vorrang haben müsse. Doch: Christen können nie „national“ sein, sie bauen immer Brücken zu Menschen anderer Sprache, anderer Nation und Kultur, zwischen den Konfessionen. Neben dem betenden und stillen Dank für das Lebenszeugnis von Karl Leisner, aber auch für das Zeugnis vieler Inhaftierter von Dachau ergeht an uns ein doppelter Auftrag: Die Erinnerung an das Leid der vielen Opfer des Nationalsozialismus wach zu halten und aus unserem Glauben an die Botschaft von der Versöhnung durch Jesus Christus Brücken zu bauen: Brücken zu Menschen anderer Sprache, anderer Kultur und anderen Bekenntnisses. Am 24. März 1945 schreibt Karl Leisner aus dem Konzentrationslager Dachau an seine Familie: „Aus Kosmos ist Chaos geworden, weil der Mensch sich den Dämonen des Chaos überantwortet hat. Und wir wollen auf unseren Herrn und Sein ewiges Lebensgesetz schauen und vertrauen, dass wieder Friede und Ordnung, Würde und Recht unter uns armen Menschenkindern werde.“ (Karl Leisner, Tagebücher, Kevelaer 2014, 2575).

Die Vorzeichen sind heute andere, der Auftrag an uns bleibt aktuell: Im Blick auf Jesus darauf vertrauen und daran mitwirken, dass der Friede mächtiger ist als der Hass, die Ordnung wirksamer als das Chaos, die Würde größer als die Verachtung und das Recht stärker als das Unrecht.

Das Bild zeigt eine Büste Karl Leisners im Karmel Heilig Blut in Dachau.