Keine Hütten, aber dafür eine Stimme

Priestertum und Dienst des Priesters, gedeutet anhand des Evangeliums von der Verklärung des Herrn

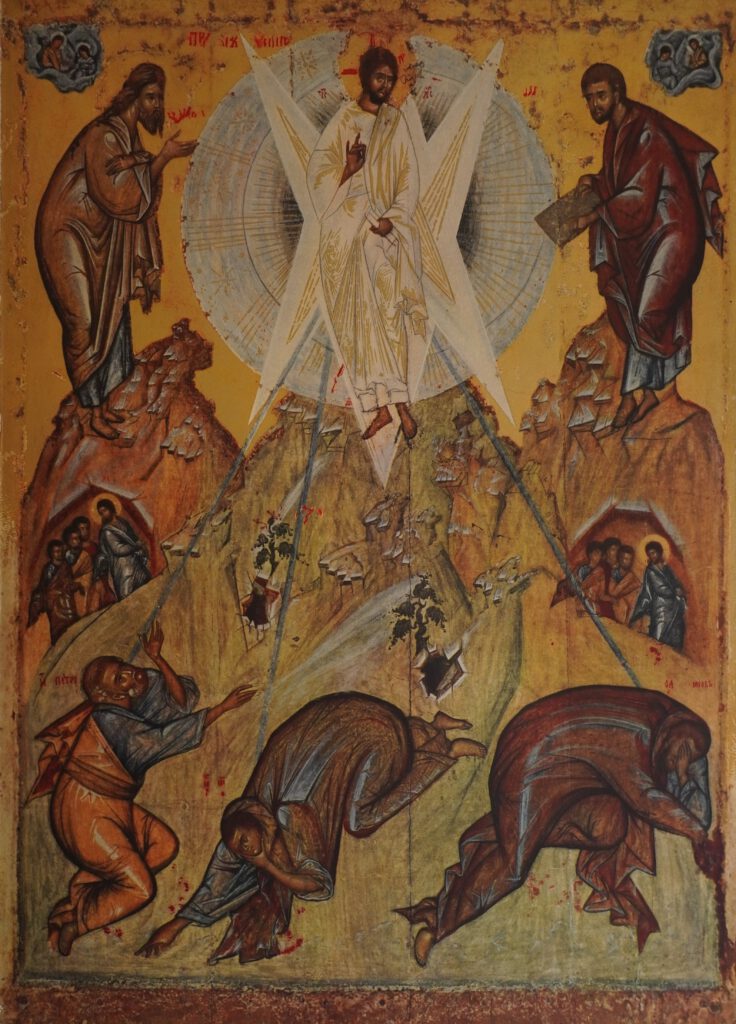

Die Evangelien der fünf großen Fastensonntage bieten eine Fülle von Impulsen für das geistliche Leben. Das Evangelium des zweiten Fastensonntags, das von der Verklärung des Herrn berichtet, lässt sich in besonderer Weise auf das Priestertum hin deuten. Drei Aspekte finde ich bemerkenswert, die sich in der Gestalt des Petrus verdichten. Petrus findet es gut, auf dem Berg zu sein: „Rabbi, es ist gut dass wir hier sind.“ Voller Tatendrang möchte Petrus für Jesus, Mose und Elija eine Hütte bauen. Doch schließlich weiß Petrus nicht recht, was er sagen soll, und bekommt stattdessen selbst eine Stimme zu hören: „Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören.“ Das Land, die Hütte und die Stimme deuten in ganz unterschiedlicher Weise das Priestertum und den Dienst des Priesters.

Das Land

Jesus nimmt Petrus, Jakobus und Johannes auf einen Berg mit, ein Stück besonderes Land. Sie sind abseits vom Trubel und von den Geschäften des Alltags. Stille und Einsamkeit sind Voraussetzung für das, was dann folgt, die Verklärung. Priestertum ist zuallererst kein Tun, keine Summe von Handlungen, sondern es ist ein Leben, das ganz wesentlich mit Stille und Einsamkeit, mit diesem Stück besonderen Land zu tun hat. Geistliches Leben braucht den Rückzug, um wachsen und existieren zu können, und dazu eben einen bestimmten Ort – ganz praktisch einen Raum, eine Kirche, eine Kapelle. Doch mit dem Land ist mehr gemeint: In der Ersten Vesper zum zweiten Fastensonntag betet die Kirche Psalm 16, der in besonderer Weise ein Gebet der Priester ist. Dort heißt es: „Ja, mein Erbe gefällt mir. Ich habe mir den Herrn beständig vor Augen gestellt; weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht“. Auf dem Berg können Petrus und die anderen Jünger den Herrn und mit ihm Mose und Elia vor Augen haben, er ist ihr ganz besonderes Land, er ist der Ort ihrer Begegnung. Priesterlicher Dienst beginnt mit der Gottesbeziehung und lebt von ihr.

Das Erbe, von dem im Psalm die Rede ist, ist aber nicht nur die Kirche als Gebäude, als Raum für das Gebet; das Erbe für einen Priester ist viel mehr eine Fülle an geistlichen Traditionen, aus denen er lebt, und die in faszinierender Weise miteinander verwoben sind. Studium und geistliches Leben hängen eng zusammen; sie bilden ein inneres Land voller Freiheit, das letztlich grenzenlos ist. Nie sind alle Bücher gelesen, nie bin ich allen Menschen begegnet, die mir im Glauben neue Impulse geben können. Es gibt immer wieder etwas neues zu entdecken. Nur ein Beispiel: Neulich habe ich im Internet die italienische Originalausgabe der ersten Lebensbeschreibung des heiligen Philipp Neri von Antonio Gallonio aus dem Jahr 1608 gefunden – zugegeben ein etwas abseitiger Fund. Aber es macht mir große Freude, die ein oder andere Seite dieses Textes zu entziffern und daraus ein paar Gedanken mitzunehmen, die auch meinen geistlichen Alltag neu befruchten können. Ja, mein Erbe gefällt mir gut! Geistliches Leben und damit auch das Priestertum beginnt damit, im großen Acker des Lebens den Schatz für sich zu finden, dessen Entdeckung dann das ganze weitere Leben in Anspruch nimmt. Petrus und die anderen Jünger gingen mit Jesus auf den Berg; sie fanden dort ein Stück Land und auf ihm ein Erlebnis, das ihr weiteres Leben begleitete.

Die Hütte

Petrus gefällt es auf diesem Land so gut, dass er gleich drei Hütten bauen möchte, die er jedoch nie bauen wird. Elija, für den eine Hütte gedacht ist, ist der mächtige Prophet, der in einer gewaltigen Provokation den Priestern des Baal gezeigt hat, dass ihr Gott machtlos ist. Das Holz seines Brandopferaltars entzündete sich allein aufgrund seines Gebetes – so geht es, alle sollen es sehen. Mose ist der Mann des Gesetzes, der richtigen Tat und des richtigen Opfers. Alles hat seinen Platz, jeder weiß, was er zu tun hat. Jesus schließlich handelt wirkmächtig vor den Augen aller in Galiläa. Petrus ist von diesen dreien ganz hingerissen, er will bleiben, drei Hütten bauen und dadurch selbst ein wenig so werden wie sie: Er will einfach etwas tun, und zwar etwas möglichst Großes. Petrus ist ein Mann der Tat, er macht es gerne selbst. Wir Priester machen es auch gerne selbst: Wir sind von unserer Wichtigkeit überzeugt, wir haben einen randvollen Terminkalender, wir sprechen gerne hier das richtige Wort, haben gern dort ein wenig Trost parat, um dann kurz darauf das nächste Problem im Handumdrehen zu lösen. Wie würde es ohne mich hier aussehen?, fragt sich wohl mancher Priester am Ende eines Tages. Wir machen es gerne selbst. Problem ist nun, dass Petrus die Hütten nicht bauen darf. Er darf es nicht selbst machen – ein Hinweis darauf was das Priestertum nicht ist: Die Fähigkeit, die Welt selbst zu erlösen. Wir müssen die Welt nicht retten und auch keine Hütten bauen, ein feiner Hinweis an manchen allzu großen Bauherrn unter den Mitbrüdern; aber auch ein feiner Hinweis an jede allzu menschlich berechnende Planung, wie Kirche denn morgen auszusehen habe: Viele wohlmeinende Stimmen erklären uns derzeit ganz genau, wie sich die Kirche verändern muss, damit sie auch in zwanzig Jahren noch Zukunft hat. Die üblichen Reizthemen aus dem kirchlichen Medien und brauche ich hier nicht zu nennen – die Versuchung, Hütten zu bauen und es selbst machen zu wollen, ist den Priestern nicht exklusiv vorbehalten. Die nie gebauten Hütten des Petrus geben der ganzen Kirche – Bischöfen, Priestern, Diakonen, Laien – den wichtigen Hinweis: Wir machen es nicht selbst.

Die Stimme

Auf einem geistlichen Land leben die Priester, soviel wissen wir nun; Hütten dürfen sie nicht bauen, weil sie es nicht selbst machen sollen – aber was sollen sie denn dann tun? Schließlich haben sie einen Auftrag für die Kirche und die ganze Welt. Was bleibt, ist die Stimme. „Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören!“ Welcher Auftrag könnte sich nun mit dieser Stimme verbinden? Beim Einzug in Jerusalem, den wir am kommenden Palmsonntag wieder feiern werden, jubeln die Jünger und viele Menschen am Wegrand Jesus zu, der auf einem Fohlen in Jerusalem einreitet. Verärgert rufen einige Pharisäer zu Jesus hinüber: „Meister, weise deine Jünger zurecht!“ Doch Jesus reagiert gelassen und zugleich provokant: „Ich sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien“ (Lk 19,39-40). Die Stimme des Lobpreises Gottes darf nicht verstummen; das Wort Gottes muss immer eine Stimme finden, die es lebendig macht und verkündet. Diese Stimme zu sein, ist Wesen und Auftrag des Priesters. Am deutlichsten wird das im Kern seines Tuns, bei der Feier der Eucharistie und der Feier der Versöhnung. Nicht seine eigenen Worte sind es, die das Entscheidende bewirken, sondern die Worte Jesu Christi sind es, die der Priester im Auftrag der ganzen Kirche ausspricht. In der Eucharistiefeier lauten sie: „Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis“. Und bei der Feier der Versöhnung wirkt der Priester im Geist der Versöhnung, den Jesus den Aposteln anvertraut hat: „So spreche ich dich los im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes.“

Diese Stimme ist der Konstruktionspunkt, von dem aus wir das Priestertum begreifen können. Die Stimme ist notwendig, damit das Wort verkündet wird; sie ist nicht das Eigentliche, aber sie trägt es. So können wir den Priester verstehen: Er ist notwendig, damit das Wort Gottes verkündet wird und die Sakramente der Kirche gefeiert werden können; er ist nicht das Eigentliche, aber er trägt es. So ereignet sich das Sakrament der Kirche: Gott ist es, der in der Kirche handelt, aber er tut es durch den Menschen: den er ganz für sich in Dienst nimmt, den er ganz auf sein Land holt, dem er nicht gestattet, Hütten zu bauen, aber der ihm seine Stimme leihen soll. Dieses Verhältnis von Wort und Stimme führt uns genau in jenen sensiblen Grenzbereich von Vollmacht und Demut, in dem ein jeder Priester steht: Mit seinem ganzen Leben muss er sich unter den Anspruch stellen, dieses Wort Gottes zu tragen – und dieser Anspruch wird von sehr vielen Menschen kritisch beäugt. Viel mehr als noch vor wenigen Jahrzehnten erwarten sie vom Priester untadelige Lebensführung – sei es mit oder ohne Zölibat – genauso wie eine Fülle an seelsorgerlichen Fähigkeiten. Darüber nachzudenken, wie sich in jüngster Vergangenheit die Rolle des Priesters verändert hat und wie sie sich weiter verändern wird, würde den Rahmen hier sprengen. Aber bei allen Veränderungen bleibt eben doch eine Kontinuität, und das ist die der Stimme: Der Priester ist dazu da, um dem Wort Gottes seine Stimme zu verleihen und es mit seinem ganzen Leben zu verwirklichen.

„Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes“ Diese Worte ruft der Bischof bei der Weiheliturgie einem neu geweihten Priester zu, sie sind sein Lebensprogramm. „Bedenke, was du tust“: Lass dich wie Petrus, Jakobus und Johannes von Jesus auf ein neues Land führen, das dich im Lauf des Lebens viele Entdeckungen machen lässt, angenehme wie unangenehme. Priester werden zu wollen, ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang – Priester zu sein übrigens auch. „Ahme nach, was du vollziehst“: Versuche nicht durch den Bau von Hütten alles selbst zu machen, sondern leihe deine Stimme dem Wort Gottes. „Stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes“: Was du tust, überschreitet oft den menschlichen Verstand; es ist aber unverzichtbar, denn „Ich sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.“